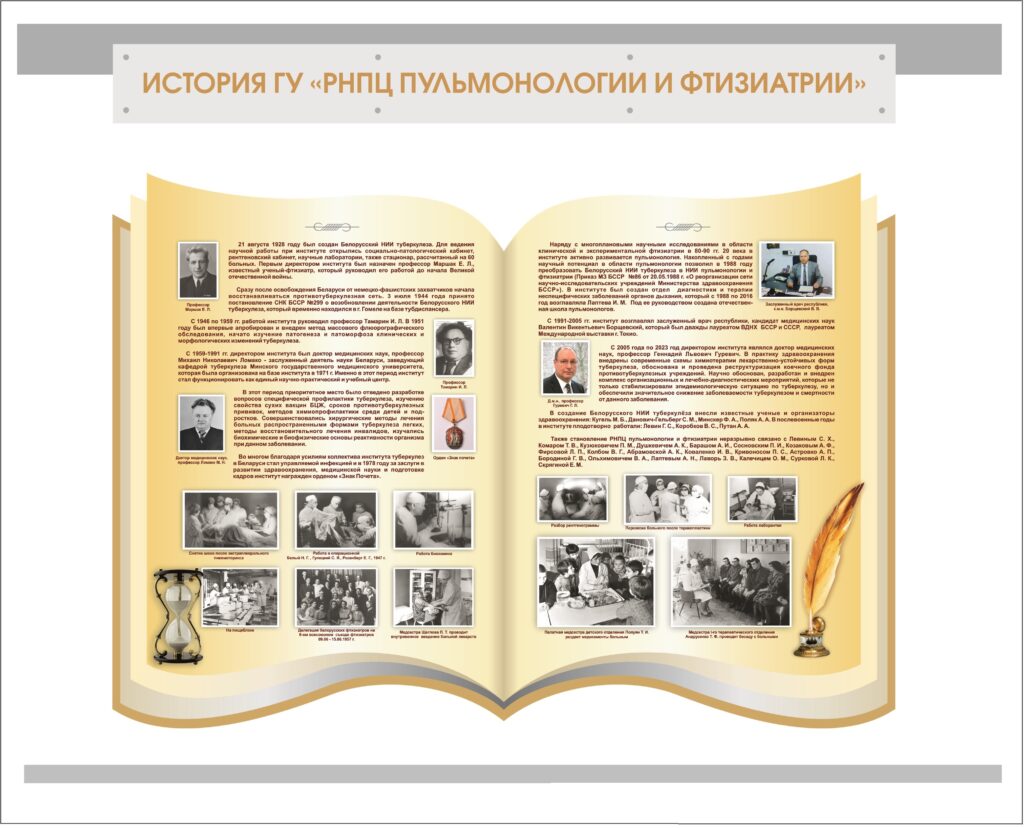

21 августа 1928 году был создан Белорусский НИИ туберкулеза. Для ведения научной работы при институте открылись социально-патологический кабинет, рентгеновский кабинет, научные лаборатории, также стационар, рассчитанный на 60 больных. Первым директором института был назначен профессор Е.Л. Маршак, известный ученый-фтизиатр, который руководил его работой до начала Великой отечественной войны.

Сразу после освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков начала восстанавливаться противотуберкулезная сеть. 3 июля 1944 года принято постановление СНК БССР №299 о возобновлении деятельности Белорусского НИИ туберкулеза, который временно находился в г. Гомеле на базе тубдиспансера.

С 1946 по 1959 гг. работой института руководил профессор И.Л. Тамарин. В 1951 году был впервые апробирован и внедрен метод массового флюорографического обследования, начато изучение патогенеза и патоморфоза клинических и морфологических изменений туберкулеза.

С 1959-1991 гг. директором института был доктор медицинских наук, профессор Михаил Николаевич Ломако — заслуженный деятель науки Беларуси, заведующий кафедрой туберкулеза Минского государственного медицинского университета, которая была организована на базе института в 1971 г. Именно в этот период институт стал функционировать как единый научно-практический и учебный центр.

В этот период приоритетное место было отведено разработке вопросов специфической профилактики туберкулеза, изучению свойства сухих вакцин БЦЖ, сроков противотуберкулезных прививок, методов химиопрофилактики среди детей и подростков. Совершенствовались хирургические методы лечения больных распространенными формами туберкулеза легких, методы восстановительного лечения инвалидов, изучались биохимические и биофизические основы реактивности организма при данном заболевании.

Во многом благодаря усилиям коллектива института туберкулез в Беларуси стал управляемой инфекцией и в 1978 году за заслуги в развитии здравоохранения, медицинской науки и подготовке кадров институт награжден орденом «Знак Почета».

Наряду с многоплановыми научными исследованиями в области клинической и экспериментальной фтизиатрии в 80-90 гг. 20 века в институте активно развивается пульмонология. Накопленный с годами научный потенциал в области пульмонологии позволил в 1988 году преобразовать Белорусский НИИ туберкулеза в НИИ пульмонологии и фтизиатрии (Приказ МЗ БССР №86 от 20.05.1988 г. «О реорганизации сети научно-исследовательских учреждений Министерства здравоохранения БССР»). В институте был создан отдел диагностики и терапии неспецифических заболеваний органов дыхания, который с 1988 по 2016 год возглавляла И.М. Лаптева. Под ее руководством создана отечественная школа пульмонологов.

С 1991-2005 гг. институт возглавлял заслуженный врач республики, кандидат медицинских наук Валентин Викентьевич Борщевский, который был дважды лауреатом ВДНХ БССР и СССР, лауреатом Международной выставки г. Токио.

С 2005 года по 2023 год директором института являлся доктор медицинских наук, профессор Геннадий Львович Гуревич. В практику здравоохранения внедрены современные схемы химиотерапии лекарственно-устойчивых форм туберкулеза, обоснована и проведена реструктуризация коечного фонда противотуберкулезных учреждений. Научно обоснован, разработан и внедрен комплекс организационных и лечебно-диагностических мероприятий, которые не только стабилизировали эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу, но и обеспечили значительное снижение заболеваемости туберкулезом и смертности от данного заболевания.

С 2023 года директором института является Кроткова Елена Николаевна – кандидат медицинских наук, доцент, опытный специалист в области фтизиатрии и пульмонологии. Под её руководством центр продолжает укреплять позиции в области борьбы с туберкулезом и другими заболеваниями органов дыхания, активно внедряя современные методы диагностики и лечения.

В период её руководства особое внимание уделяется цифровизации медицинских процессов, внедрению новых технологий для раннего выявления заболеваний, а также развитию телемедицинских консультаций, что значительно повышает доступность квалифицированной помощи для пациентов из отдаленных регионов. На базе центра запущены программы по углубленному изучению мультирезистентных форм туберкулеза, расширяются научные исследования в области патоморфологии и биохимии легочных заболеваний.